Nous avons échangé sur nos galères avec nos têtes, entre autres les crises d’angoisses (on est plusieurs à pratiquer), les coups durs où on aurait envie de tout lâcher et les moments délirants pas admis (quelqu’un-e a parlé d’une décision de suivre tout ce qui était vert dans la ville par exemple, ce qui est totalement gratuit et n’a aucun sens apparent, pourtant, ça fait du bien !).

Quelqu’un-e a dit que se faire un peu fou-folle, ça rendrait plus poreuses les barrières avec les autres.

On s’est dit qu’on avait dans nos gueules notre commun de nager à contre-courant, et qu’être « contre » c’est pas une place facile.

Deux personnes ont témoigné de leurs histoires de soutien à des potes. S’il y a une intervention du collectif, c’est toujours quand il est trop tard, c’est-à-dire que le moment de « pétage de plombs » est un événement, mais ça fait aussitôt penser qu’il y a eu un avant.

Dans un cas, il y a eu une attitude de déni et un avis général du genre que la psy c’est de la merde. L’effet a été : on ne fait rien.

Plus généralement il y a une gêne qui individualise complètement les dérapages/acrobaties psychiques. Il est courant de rendre quelqu’un-e responsable de ce qui lui arrive. Le déni dans ce cas a eu pour conséquence l’internement du pote.

Il faut aussi savoir prendre acte d’une réalité ; passer le relais à l’hosto ou la famille doit être dédramatisé si personne ne veut ou ne peut soutenir assez, ou que c’est momentanément trop dur, ce qui ne veut pas dire l’abandon du ou de la pote en l’occurrence, mais multiplier les soutiens (et la famille, et des ami-e-s...), tout en continuant d’avoir une relation avec la personne en se tenant au jus de ce qui se passe pour lui ou elle, en mode méfiance et veille.

Expériences : monter un planning de présence en relais, exiger de la ou le voir si il y a enfermement, montrer aux psys qu’il y a du monde autour en venant tous les jours, à plein dans le couloir s’il y a un rendez-vous, parler et se renseigner sur le traitement…

Et puis, on s’est dit aussi que ça serait important d’essayer d’entendre comment la personne qui « pète les plombs » se nomme elle-même ou ce qui lui arrive (ex : « je vis dans une autre dimension »), et utiliser ses mots, peut-être en inventer ; et surtout, chaque fois que c’est possible, l’associer aux décisions qui la-le concerne. Par contre, on va pas commencer à imaginer des diagnostics nous-mêmes.

Il s’est dit que soutenir individuellement était impossible ou pas souhaitable, et que même les soutiens avaient besoin de soutien, ou au moins de parler avec une ou plusieurs autres personnes, et plus généralement, chercher ailleurs, à l’extérieur du groupe ou de la situation, aux plus d’endroits possibles, des infos, des expériences. Penser la médecine et particulièrement la psychiatrie comme un pouvoir sur nos vies nous amène à penser tout rapport avec cette institution comme un rapport de force. Vouloir aider nous oblige à nous poser des questions sans arrêt sur notre place, nos moyens, nos limites, nos intentions, si on ne veut pas reproduire des rapports de domination avec l’autre ou se substituer à un médecin.

On a parlé du danger d’être une béquille, ou de laisser l’autre se noyer... On s’est dit aussi que parfois il n’y a rien à dire, peut-être rien à faire, que voir quelqu’un-e pour ne pas parler, ça peut aussi être utile (on ne le fait jamais).

Quelqu’un a dit que cette expérience de soutien, si c’est dur, c’est aussi enrichissant et pour le collectif et pour lui personnellement.

Les groupes de paroles sont perçus comme des moments un peu psychologisants de comptoir, « bons pour les bonnes femmes » genre « pathétique ». Sauf que si on le faisait de manière régulière, ça permettrait peut-être d’éviter le trop-plein finissant chez un psy, et ça pourrait éviter que les places auxquelles certain-e-s sont assigné-e-s soient définitives. En même temps, on n’a pas envie de s’exposer ni à tout le monde, ni tout le temps, ni de se transformer en auto-observateur-trice de nous-mêmes ou des autres. On a aussi besoin de secrets.

Nommer permet de prendre acte, mais en même temps, ce qui fait peur c’est que ça rend réel (si je dis : j’ai des crises d’angoisse, ça peut en déclencher une, maintenant, ou préparer un terrain possible aux autres), les mots peuvent fixer un regard sur soi ou les autres qui fait peur par leur côté apparemment définitif. Alors qu’on est jamais réductible à une seule identité, et qu’on est en mouvement tout le temps, on doit se le rappeler quand quelqun-e aberre, il ou elle n’est pas que ça et ne le sera jamais.

« L’HP n’est jamais loin » a dit l’un-e de nous, on le sent par : ce qu’on s’interdit de faire comme écart public, ce qu’on contient, par la peur, et par la répression immédiate quand on dépasse les bornes.

On n’est pas égaux devant la psychiatrie, que ce soit par le genre, l’entourage, la culture, l’âge, l’origine sociale... Il y a des luttes à mener, différenciées et à inventer sur différents modes.

Note spéciale à l’entourage : c’est horrible que quelqu’un-e soit présenté-e ou parlé-e comme « celle-celui qui a pété les plombs » au risque de fabriquer des taules relationnelles, donc apprenons activement à fermer nos gueules.

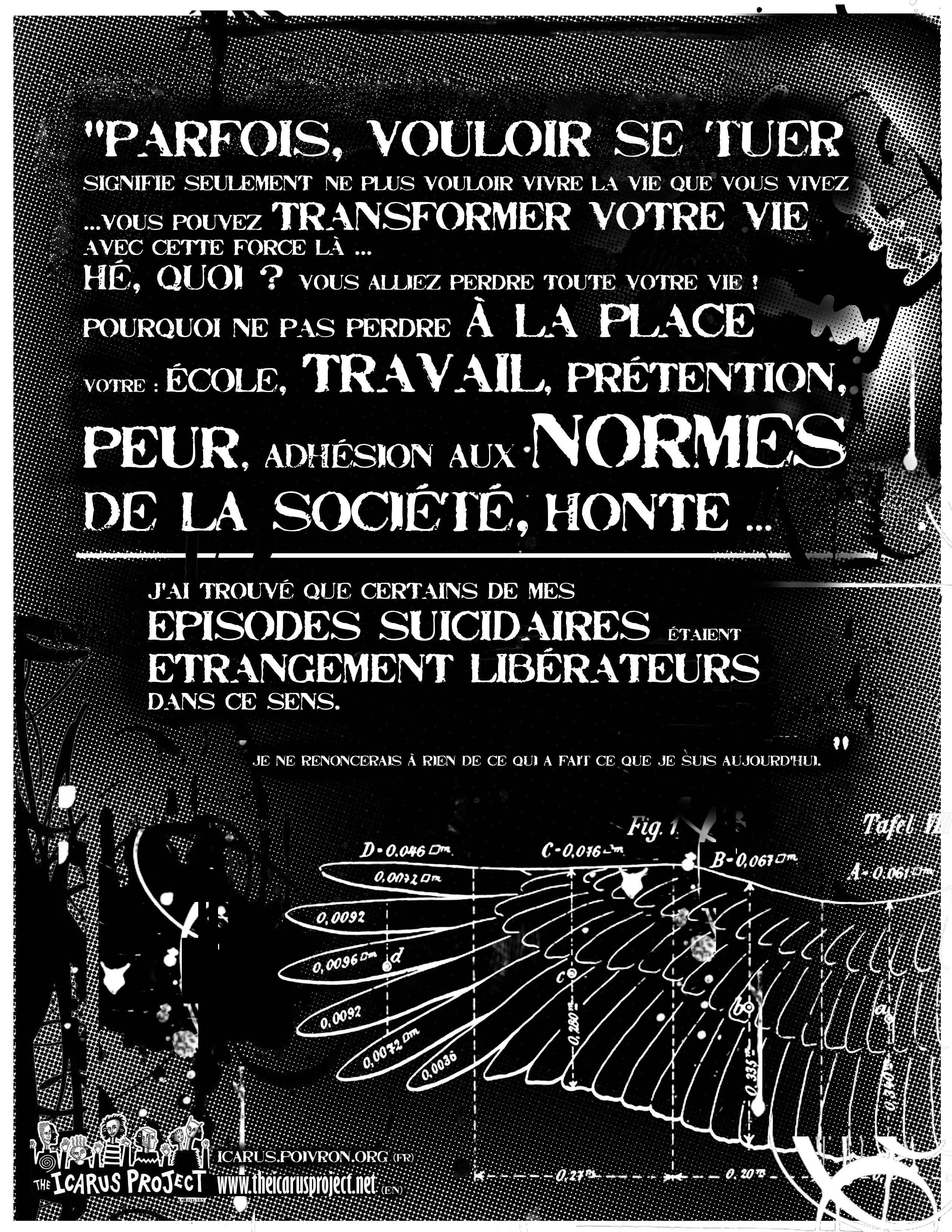

Pour conclure, on s’est dit que parmi ce qui nous donne de la force, il y a cette conviction que comprendre et lutter sont des armes et des nourritures, dans un monde que la norme rend mort. Même si on a la vie dure, au moins elle est vivante et bien à nous, larmes comprises.